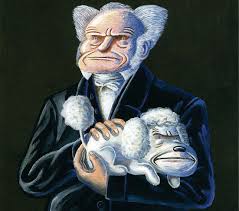

Epigenetik bei Arthur Schopenhauers äußerer Ähnlichkeit zwischen Mensch und Tier

Schopenhauer ein früher Epigenetiker?

Schopenhauers Überlegungen zur „Erblichkeit der Eigenschaften“ lassen sich durchaus als eine frühe, wenn auch spekulative, Form epigenetischen Denkens interpretieren. Er betrachtete Vererbung nicht nur als Übertragung physischer Merkmale, sondern auch als Weitergabe von Charaktereigenschaften, Temperament und sogar moralischen Neigungen. Dabei ging er über den damals vorherrschenden reinen Darwinismus hinaus und berücksichtigte Aspekte, die in der modernen Epigenetik durchaus eine Rolle spielen.

Schopenhauers Beobachtung, dass „Papageiengesicht sich zu Papageiengesicht drängt“, ist nicht nur eine amüsante Bemerkung über Ähnlichkeiten zwischen Menschen, sondern auch eine tiefere Reflexion über die Natur der Anziehung und der physiognomischen Korrespondenz.

Der Satz „Papageiengesicht drängt sich zu Papageiengesicht“ stammt aus Arthur Schopenhauers Parerga und Paralipomena (1851). In diesem Werk äußert sich Schopenhauer häufig über Physiognomie und äußere Ähnlichkeiten zwischen Menschen und Tieren.

Tatsächlich greift Schopenhauer hier die Vorstellung auf, dass sich Menschen mit ähnlichen Gesichtern oder Ausdrucksweisen zueinander hingezogen fühlen – ein Gedanke, der auch in seiner Betrachtung der Beziehung zwischen Hundebesitzern und ihren Hunden eine Rolle spielt. In seinen Werken schrieb er mehrfach über die physiognomische Ähnlichkeit zwischen Mensch und Tier, insbesondere in Bezug auf Hunde. Er war der Ansicht, dass Menschen oft unbewusst Tiere wählen, die ihrem eigenen Charakter oder Aussehen entsprechen.

Diese Idee wurde später in psychologischen Studien untersucht, die nahelegen, dass Hundebesitzer oft unbewusst Hunde wählen, die ihnen selbst ähnlich sehen, sei es durch Gesichtsproportionen, Ausdruck oder sogar Persönlichkeit. Schopenhauers Beobachtungen erscheinen also heute in einem wissenschaftlich fundierten Licht.

Philosophischer Hintergrund bei Schopenhauer

Schopenhauer war stark von der Lehre der Physiognomie beeinflusst, die besagt, dass das äußere Erscheinungsbild eines Menschen (insbesondere das Gesicht) Rückschlüsse auf seinen Charakter zulässt. Diese Idee geht zurück auf antike Philosophen wie Aristoteles und wurde im 18. Jahrhundert durch Johann Caspar Lavaters Physiognomik populär.

Für Schopenhauer war das Gesicht der „Spiegel des Willens“, also Ausdruck der innersten Natur eines Menschen. In diesem Sinne wäre es nur konsequent, dass Menschen sich instinktiv zu Wesen hingezogen fühlen, die ihren eigenen Wesenszügen ähneln – sei es bei anderen Menschen oder bei Tieren.

Ähnlichkeit zwischen Hunden und ihren Besitzern

Schopenhauer, selbst ein großer Hundefreund (er besaß einen Pudel namens Atman), glaubte, dass Menschen oft Hunde wählen, die ihnen ähnlich sind. Diese Wahl geschehe nicht zufällig, sondern sei eine Art natürliche Resonanz zwischen Besitzer und Tier. Moderne psychologische Studien bestätigen diesen Gedanken:

- Eine Studie von Michael Roy und Nicholas Christenfeld (2004) zeigte, dass Menschen in der Lage sind, Hunde ihren Besitzern allein anhand von Fotos zuzuordnen, und zwar mit einer Genauigkeit, die weit über bloßen Zufall hinausgeht.

- Die Ähnlichkeit betrifft nicht nur äußere Merkmale wie Kopfform oder Ausdruck, sondern auch Persönlichkeitsmerkmale. Eine Studie aus 2013 ergab, dass Besitzer und Hunde oft ähnliche Persönlichkeitszüge teilen, z. B. Introvertiertheit oder Geselligkeit.

Schopenhauers Idee im Lichte der modernen Epigenetik

Epigenetische Studien, die speziell die Ähnlichkeit zwischen Hund und Halter untersuchen, gibt es bisher nicht direkt. Allerdings gibt es mehrere Forschungsrichtungen, die nahelegen, dass epigenetische Mechanismen eine Rolle bei der Anpassung von Mensch und Hund an gemeinsame Umweltbedingungen spielen könnten. Diese Forschung kann helfen zu verstehen, warum Hundebesitzer und ihre Tiere nicht nur optische Ähnlichkeiten aufweisen, sondern auch vergleichbare Persönlichkeitsmerkmale entwickeln.

1. Epigenetik und gemeinsame Umweltanpassung

Studien zeigen, dass sowohl Menschen als auch Hunde epigenetische Anpassungen an Umweltfaktoren wie Stress, Ernährung und soziale Interaktionen erfahren. Das bedeutet, dass Hunde, die mit bestimmten Menschen leben, möglicherweise ähnliche epigenetische Modifikationen entwickeln – insbesondere im Bereich des Stressmanagements und des Verhaltens.

- Eine Studie aus 2019 (Sundman et al.) untersuchte die Stressreaktionen von Hunden und ihren Besitzern anhand von Cortisolwerten im Haar. Die Ergebnisse zeigten eine signifikante Korrelation zwischen den langfristigen Stressniveaus von Hund und Halter. Das deutet darauf hin, dass Hunde nicht nur den emotionalen Zustand ihrer Besitzer wahrnehmen, sondern möglicherweise auch epigenetische Veränderungen erfahren, die ihre Stressregulation beeinflussen.

- Eine weitere Studie aus 2023 (Mazzola et al.) fand epigenetische Veränderungen in Genen, die mit sozialem Verhalten und Angstreaktionen bei Hunden in stressreichen Umgebungen assoziiert sind. Dies könnte darauf hinweisen, dass der Lebensstil des Besitzers (z. B. ein stressreicher oder entspannter Alltag) epigenetische Modifikationen bei seinen Haustieren hinterlässt.

2. Epigenetische Mechanismen der Partnerwahl

Die Ähnlichkeit zwischen Hund und Halter könnte sich nicht nur durch bewusste Auswahl, sondern auch durch langfristige Anpassung erklären lassen. Untersuchungen an anderen sozialen Tieren zeigen, dass epigenetische Veränderungen durch soziale Interaktionen auftreten können:

- Bei Mäusen und Primaten wurde gezeigt, dass die Nähe zu anderen Individuen die DNA-Methylierung bestimmter Gene beeinflussen kann, die mit sozialer Bindung und Angstregulation zusammenhängen.

- Menschen und ihre Partner zeigen ebenfalls epigenetische Anpassungen an gemeinsame Umweltbedingungen, z. B. in Stressregulationsgenen. Es wäre also denkbar, dass ein ähnlicher Mechanismus zwischen Hund und Halter wirkt.

- Neurowissenschaftler an der Florida State University (USA) testeten, ob die Epigenetik an der Bildung von Partnerpräferenzen beteiligt ist

Mit einem Medikament Trichostatin A (TSA) genannt, das die Genaktivierung durch Stummschaltung der Histondeacetylierung fördert – fanden sie heraus, dass die Blockierung der Histondeacetylierung und die Erhöhung der Histonacetylierung es den Frauen ermöglichten, eine Partnerpräferenz zu bilden.

Sie fanden heraus, dass die TSA-injizierten Frauen eine Zunahme der Oxytocin- und Vasopressinrezeptorexpression im Nucleus accumbens aufwiesen, was wahrscheinlich auf eine Zunahme der Histonacetylierung in den Regionen der Oxytocin- und Vasopressin- Gene zurückzuführen ist, die ihre Expression regulieren.

3. Unbewusste Auswahl aufgrund von epigenetischer Prägung?

Eine provokante Hypothese wäre, dass Menschen unbewusst Hunde auswählen, die bereits epigenetische Ähnlichkeiten mit ihnen haben. Das könnte bedeuten, dass nicht nur äußere Merkmale eine Rolle spielen, sondern dass es tiefere biologische Resonanzen gibt. Diese Idee ist jedoch bislang nicht direkt erforscht.

Fazit

Schopenhauers Bemerkung über „Papageiengesichter“ ist mehr als nur eine ironische Randnotiz. Sie berührt zentrale Fragen der menschlichen Wahrnehmung, der physiognomischen Ästhetik und sogar der modernen Psychologie. Seine Überzeugung, dass Menschen sich zu ähnlichen Wesen hingezogen fühlen – sei es in der Liebe oder in der Wahl ihres Haustiers –, erweist sich als erstaunlich vorausschauend und findet heute Bestätigung in wissenschaftlichen Studien.

Ihr

Eduard Rappold

Eduard Rappold

Dr. Eduard Rappold, MSc ist ein erfahrener Forscher und Arzt, der sich seit Jahrzehnten für geriatrische PatientInnen einsetzt. In seinem Bemühen für Alzheimer-Erkrankte eine immer bessere Versorgung zu ermöglichen, wurde er 2003 mit dem Gesundheitspreis der Stadt Wien für das Ernährungszustandsmonitoring von Alzheimer-Kranken ausgezeichnet. Im Zuge seines Masterstudiums der Geriatrie hat er seine Entwicklung des Epigenetic Brain Protector wissenschaftlich fundiert und empirisch überprüft. Im September 2015 gründete er NUGENIS, ein Unternehmen, mit dem er Wissenschaft und Anwendung zusammenbringen möchte. Damit können Menschen unmittelbar von den Ergebnissen der Angewandten Epigenetik für ihre Gesundheit profitieren. Mit dem Epigenetic Brain Protector hat Dr. Eduard Rappold, MSc bereits für internationales Aufsehen gesorgt – auf der international wichtigsten Innovationsmesse, der iENA, wurde er 2015 mit einer Goldmedaille für hervorragende Leistungen zum Schutz vor Neurodegeneration ausgezeichnet. Auf den Webseiten nugenis.eu, epigenetik.at, spermidine-soyup.com und facebook.com/nugenis können Themen zur Epigenetik und Aktuelles nachgelesen werden.