Metamoderne verstehen: Zwischen Zynismus und Resonanz. METAMODERNE: Neunter von neun Beiträgen

Einleitung: Leben im Zwischenraum

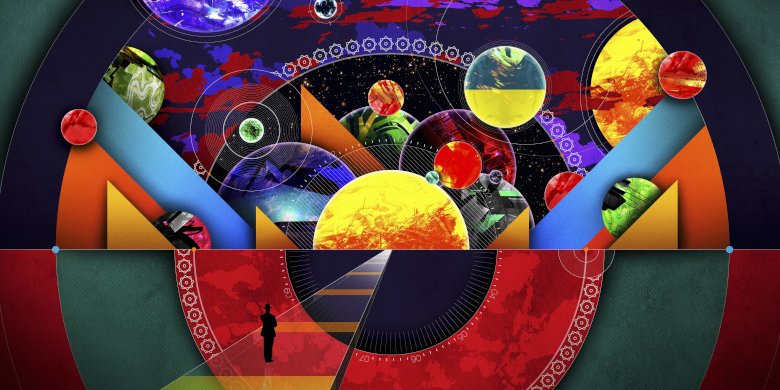

Wir leben in einer Welt voller Bilder, Bedeutungen, Daten – und doch sehnen wir uns nach Nähe, Wahrheit, Resonanz. Zwischen Zynismus und Glauben, Inszenierung und Sehnsucht, Ironie und Ernst entsteht ein neues kulturelles Paradigma: die Metamoderne.

Die Metamoderne ist keine Ideologie, sondern eine Haltung:

„Ich weiß, dass es nicht echt ist – und ich fühle es trotzdem.“

Was passiert, wenn wir klassische Denker wie Baudrillard, Canetti, Maaz und Fromm mit metamodernen Augen lesen? Was, wenn wir das Simulakrum nicht nur entlarven, sondern transformieren?

1. Jean Baudrillard – Die Welt als Simulakrum

Baudrillard erkannte früh, dass in der postmodernen Gesellschaft Zeichen wichtiger sind als Wirklichkeit. Werbung, Politik, Medien, sogar unser Selbstbild: alles wird zur Simulation ohne Referenz. Wir leben in einer Hyperrealität, in der das Original verschwindet.

▶ Metamoderne Relektüre:

Die Metamoderne entlarvt die Simulation – aber sie bleibt nicht dabei stehen. Sie umarmt das Bildhafte, das Narrative, das Künstliche – mit Bewusstsein. Sie spielt mit den Zeichen, ohne ihre emotionale Bedeutung zu verlieren.

„Wir wissen, dass das Selfie eine Inszenierung ist – aber wir suchen trotzdem echte Verbindung.“

2. Elias Canetti – Masse, Ritual und symbolische Macht

Canetti beschrieb die Masse als archaische Kraft: entgrenzend, irrational, rituell. Macht entsteht dort, wo Nähe, Angst und Mythos zusammenkommen.

▶ Metamoderne Relektüre:

Die Masse ist heute nicht mehr nur physisch – sie ist digital, viral, algorithmisch gesteuert. Aber das Bedürfnis nach ritueller Erfahrung bleibt. Die Metamoderne sucht neue Formen kollektiver Erfahrung – nicht regressiv, sondern integrativ:

Online-Communities, kreative Kollektive, Sinnprojekte, emotionale Rituale trotz ihrer Künstlichkeit.

„Wir erschaffen uns neue Mythen – und wissen, dass wir sie selbst erschaffen haben.“

3. Hans-Joachim Maaz – Die innere Leere im falschen Selbst

Maaz beschreibt die seelische Spaltung des modernen Menschen: Das falsche Selbst ist eine Anpassung an die Erwartungen der Umwelt – ein inneres Simulakrum. Die Folge: emotionale Leere, Projektion, Machtverstrickung.

▶ Metamoderne Relektüre:

Statt das falsche Selbst zu entlarven und zu verwerfen, fragt die Metamoderne:

Wie können wir mit inneren Simulakren leben, ohne in ihnen verloren zu gehen?

Sie lädt zur Selbsttransparenz ein, nicht zur Selbstzerstörung. Identität wird zum offenen Prozess, zwischen Rollenspiel und Resonanz, zwischen Performance und Authentizität.

4. Erich Fromm – Sprache als Aufbruch zur Wirklichkeit

Fromm war ein radikaler Humanist – ein Denker, der das Menschsein nicht der Funktion, das Fühlen nicht dem Konsum, das Sein nicht dem Haben opfern wollte. Gegen sprachliche Entfremdung und geistige Automation setzte er eine Sprache, die berührt: fordernd, fühlend, frei.

▶ Metamoderne Relektüre:

Fromm ist ein Wegbereiter des metamodernen Bewusstseins: Er verbindet Analyse und Empathie, Gesellschaftskritik mit spirituellem Ernst. In Haben oder Sein beschreibt er den Paradigmenwechsel, den auch die Metamoderne fordert – weg vom Besitz, hin zur Präsenz. In Die Kunst des Liebens spricht er vom Lieben als aktiver Praxis – nicht als Gefühlskonsum, sondern als schöpferische Beziehung zum Anderen und zur Welt.

Fromm glaubt an das Wort – aber nicht als Mittel der Manipulation, sondern als Ausdruck eines innerlich gelebten Wahrhaftigkeitswillens. Seine Sprache ist verletzlich, nicht zynisch. Sie fragt: Wie können wir sein – und wie können wir lieben – in einer Welt, die beides verlernt hat?

„Trotz aller Entfremdung: Das Denken muss die Seele berühren.“

5. Von der Entlarvung zur Transformation

Die Postmoderne hat uns beigebracht, kritisch zu sein – gegenüber Ideologien, Mythen, Wahrheiten. Doch Zynismus schützt nicht vor Sinnverlust. Die Metamoderne will mehr: Sie nimmt die Entlarvung der Postmoderne als Ausgangspunkt für eine neue Tiefe.

-

Baudrillards Simulationen werden zu bewusst gelebten Narrativen.

-

Canettis Masse wird zur resonanten Gemeinschaft.

-

Maaz’ falsches Selbst wird zum ehrlichen Spielraum.

-

Fromm‘ Glaube an das Wort – als Ausdruck eines innerlich gelebten Wahrhaftigkeitswillens.

6. Resümee: Hoffnung im Zeitalter des Simulierten

Die Metamoderne ist kein „Zurück zur Wahrheit“. Sie ist auch keine Flucht in den Mythos.

Sie ist ein mutiges Vorwärtsspiel im Zwischenraum – zwischen Simulakrum und Sinn, zwischen Ironie und Gefühl.

„Wir wissen, dass es ein Konstrukt ist. Und wir entscheiden uns trotzdem, es mit Sinn zu füllen.“

Ihr

Eduard Rappold

Hinweis: Diese Informationen werden zu Bildungszwecken bereitgestellt und ersetzen keinen professionellen medizinischen Rat. Wenden Sie sich immer an Gesundheitsdienstleister, um eine individuelle Beratung zu gesundheitsbezogenen Fragen zu erhalten.

Copyright © Eduard Rappold 2025

http://nugenis.eu/shop

NUGENIS ist spezialisiert auf epigenetisch wirksame Nahrungsergänzungsmittel.