Wie fühlt ein Gehirn im Simulakrum? Neurowissenschaftliche Perspektiven auf Realität, Fiktion und Wahrnehmung. METAMODERNE: Zweiter von neun Beiträgen

Einleitung: Realität zwischen Neuron und Narrativ

Wir leben in einer Welt voller Zeichen, Bilder und Geschichten, die unsere Realität formen. Jean Baudrillards Konzept des Simulakrums beschreibt diese Welt als eine „Hyperrealität“, in der die Grenze zwischen Realität und Fiktion verschwimmt.

Doch wie verarbeitet unser Gehirn diese Flut an Informationen? Wie fühlt es sich an, in einem solchen „Simulakrum“ zu leben – aus Sicht der Neurowissenschaft?

1. Das Gehirn konstruiert Realität

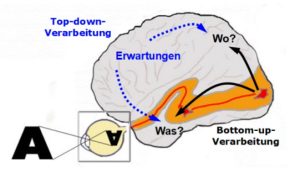

Neurowissenschaftlich wissen wir: Realität ist kein objektives Abbild der Außenwelt, sondern eine aktive Konstruktion des Gehirns. Wahrnehmung ist ein Zusammenspiel von sensorischer Information, Erwartung, Gedächtnis und Emotion.

-

Top-down-Verarbeitung: Das Gehirn interpretiert sensorische Daten basierend auf vorherigem Wissen und Kontext.

-

Predictive Coding: Das Gehirn versucht ständig, Vorhersagen über die Umwelt zu treffen und gleicht sie mit Eingaben ab.

In einem Simulakrum, wo Zeichen und Bilder keine feste Referenz mehr haben, wird diese Konstruktion herausgefordert – oder sogar permanent neu kalibriert.

2. Simulation als neuronale Schleife

Ein Simulakrum erzeugt eine Realität, die oft auf Wiederholung, Symbolik und Selbstreferenzialität beruht. Unser Gehirn reagiert darauf durch folgende Mechanismen:

-

Spiegelneurone: Sie fördern Empathie und das „Mitfühlen“ mit dargestellten Szenen, selbst wenn wir wissen, dass sie künstlich sind.

-

Default Mode Network (DMN): Dieses Netzwerk ist aktiv bei Tagträumen, Selbstreflexion und Imagination – es verarbeitet innere Narrative, oft losgelöst von der Außenwelt.

-

Belohnungssystem: Künstliche, perfekt inszenierte Reize (Social Media, Werbung) können Dopamin freisetzen, auch wenn sie simuliert sind.

Das Gehirn „fühlt“ also nicht nur „echte“ Realität, sondern auch inszenierte.

3. Emotionen im Simulakrum: Echt und doch fremd

Emotionale Reaktionen sind oft automatisch und schnell. Wenn wir beispielsweise in einem Film mitweinen oder uns in einem digitalen Avatar verlieren, reagiert unser limbisches System so, als ob die Situation real wäre.

▶ Paradoxon: Unser Gehirn erlebt Fiktion als lebendige Realität – und ist doch kognitiv bewusst, dass sie konstruiert ist.

Das erzeugt eine Ambivalenz: Wir schwanken zwischen emotionaler Involvierung und rationaler Distanz.

4. Die neuronale Herausforderung der Hyperrealität

In der Ära der Simulation steigen folgende neuronale Belastungen:

-

Überstimulation: Permanente Reizflut kann zu Erschöpfung des Aufmerksamkeits- und Belohnungssystems führen.

-

Verlust an Kontext: Ohne feste Referenzpunkte fällt es schwer, zwischen authentisch und künstlich zu unterscheiden – das Gehirn arbeitet auf Hochtouren.

-

Identitätsverunsicherung: Simulationen können das Selbstbild fragmentieren, da das Gehirn mit widersprüchlichen Rollen und Narrativen jongliert.

Diese Faktoren tragen zur „kognitiven Dissonanz“ und mentalen Erschöpfung bei.

5. Metamoderne Perspektive: Bewusster Umgang mit Simulation

Die Metamoderne schlägt vor, mit Simulakren bewusst und spielerisch umzugehen – anstatt sie nur zu entlarven oder zu fürchten.

Neurowissenschaftlich bedeutet das:

-

Achtsamkeit und Meditation helfen, die neuronale Balance zu erhalten.

-

Kritisches Denken stärkt die Fähigkeit, zwischen verschiedenen Realitätsebenen zu wechseln.

-

Kreatives Spiel nutzt die Spiegelneurone und DMN konstruktiv, um neue Identitäten und Sinnräume zu schaffen.

6. Resümee: Ein Gehirn, viele Realitäten

Unser Gehirn ist ein Meister der Illusion, Konstruktion und Anpassung. Im Simulakrum lebt es in einem ständigen Dialog zwischen Realität und Fiktion – und fühlt beides auf seine Weise.

Das zu verstehen, eröffnet Wege, unsere Wahrnehmung bewusster zu steuern, innere Kohärenz zu schaffen und im Zeitalter der Hyperrealität authentisch zu bleiben.

Ihr

Eduard Rappold

Hinweis: Diese Informationen werden zu Bildungszwecken bereitgestellt und ersetzen keinen professionellen medizinischen Rat. Wenden Sie sich immer an Gesundheitsdienstleister, um eine individuelle Beratung zu gesundheitsbezogenen Fragen zu erhalten.

Copyright © Eduard Rappold 2025