Epigenetik ohne Gene: Vererbung durch Proteinaggregate

Epigenetik im Ausnahmezustand: Vererbung durch Proteinaggregate

Die klassische Epigenetik kennt bestimmte Mechanismen: DNA-Methylierung, Histonmodifikation, nichtkodierende RNAs. Doch ein kürzlich publizierter Beitrag auf spektrum.de bringt eine überraschende Wendung: Proteinaggregate – bislang eher als Abfallprodukte oder pathologische Marker bekannt – könnten epigenetische Information vererbbar machen.

Was zunächst wie ein molekulares Missverständnis klingt, wirft tiefgreifende Fragen auf: Können Proteine, die sich falsch falten und verklumpen, wirklich zur Informationsträgern zwischen Zellgenerationen werden?

Prionen: Die ersten Verdächtigen

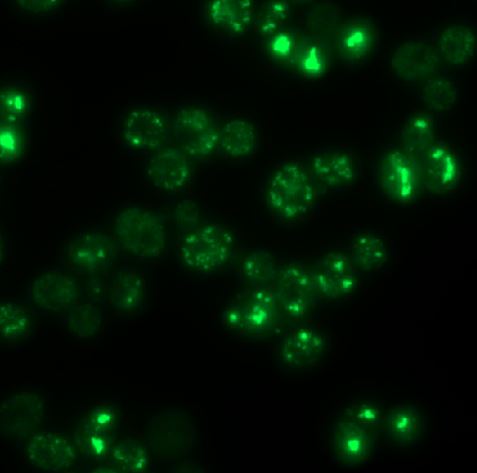

Die Idee ist nicht neu – zumindest nicht in der Welt der Hefen. Dort kennt man sogenannte Prionen, also Proteine, die sich in eine stabile, selbstverstärkende Fehlfaltung bringen können. Besonders spannend: Diese Konformation ist nicht nur „ansteckend“, sondern auch zellvererbbar – unabhängig vom Erbgut. Es entsteht ein Zustand, der über Generationen hinweg bestehen bleibt, obwohl kein einziger DNA-Buchstabe geändert wurde.

Diese Art der Vererbung ist epigenetisch, aber ganz anders als wir es gewohnt sind: nicht auf dem Genom, sondern auf der Ebene des Proteoms.

Epigenetische Information ohne DNA

Die neuen Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass sich auch in höheren Organismen – vielleicht sogar in menschlichen Zellen – solche proteinbasierten epigenetischen Schalter etablieren könnten. Diese Proteine wirken wie molekulare „Gedächtnisspuren“, die bestimmte zelluläre Zustände stabilisieren und weitergeben.

Ein System, das sowohl hochanpassungsfähig als auch stabil ist – genau das, was Evolution liebt.

Was bedeutet das für die Epigenetik?

Sollten sich diese Beobachtungen bestätigen, müsste der Begriff der Epigenetik erweitert werden: Nicht nur Chromatinstruktur und RNA, sondern auch strukturveränderliche Proteine könnten künftig als epigenetische Träger gelten.

Das hätte weitreichende Folgen:

-

Für die Zellbiologie, weil der Proteom-Zustand bisher kaum als vererbbar galt.

-

Für die Evolutionsbiologie, weil neue Anpassungen schneller stabil werden könnten.

-

Für die Medizin, weil viele neurodegenerative Erkrankungen (z. B. Alzheimer, Parkinson) mit Proteinaggregaten assoziiert sind – vielleicht also auch mit fehlgeleiteter epigenetischer Regulation?

Fazit: Epigenetik wird noch überraschender

Was sich hier abzeichnet, ist ein neuer Horizont: Epigenetik ohne Gene, Information durch Form statt durch Code. Die Proteinfaltung – bislang als internes Zellschicksal betrachtet – könnte zu einem transgenerationalen Signalträger werden.

Es scheint, als müsste die molekulare Biologie einen weiteren Schritt ins postgenomische Zeitalter machen.

Ihr

Eduard Rappold

Hinweis: Diese Informationen werden zu Bildungszwecken bereitgestellt und ersetzen keinen professionellen medizinischen Rat. Wenden Sie sich immer an Gesundheitsdienstleister, um eine individuelle Beratung zu gesundheitsbezogenen Fragen zu erhalten.

Copyright © Eduard Rappold 2025